SDGsやサステナビリティ(持続可能性)への理解が社会に広まってきましたが、コロナ禍の中でその勢いが強まりつつあります。そのため、今後の企業経営では持続可能性をより重視した取組(サステナブル経営)が求められ、起業・会社設立する際でもその点は同様です。

今回の記事では、SDGs等に対する企業や消費者などの考え方、ビジネスにおけるサステナブル経営の必要性を解説します。サステナブル経営のメリット、実施上のポイントを把握したい方、サステナブル経営でコロナ禍を乗り切りたい事業者、SDGs活動で起業・会社設立したい方は、参考にしてみてください。

1 SDGsやサステナビリティに対する世間の認識

まず、SDGsや持続可能性が社会でどのように認識されているか確認しましょう。なお、サステナビリティは、「環境・社会・経済」の観点から、長期に渡り地球環境の破壊や資源の無駄遣いなどを回避して、良好な経済活動を維持し続けることを指します。

また、SDGsは2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」のことです。サステナビリティはSDGsを包括する概念で、SDGsはサステナビリティを実現するための国際的な目標と見なされています。

なお、SDGsやサステナビリティを実現するための経営のあり方を、この記事では「サステナブル経営」と呼ぶことにします。

1-1 持続可能性等に対する社会の認識

コロナ禍で企業や消費者がサステナビリティをどのように捉えているかを紹介しましょう。

1)株式会社ニッセイ基礎研究所の「第8回新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」(調査結果概要)(2022年4月21日)

この調査結果として、「サステナビリティに関する意識と消費行動」などが公表されました。その主な点は以下の通りです。

●サステナビリティに関するキーワードの認知状況

・質問8と9:「地球環境や社会問題などを解決し、サステナブルな社会を実現するためのキーワードをあげています。あなたが知っているもの、あるいは聞いたことがあるものをお聞かせください。(いくつでも)

⇒結果は、「知っているもの」の最多が「SDGs」(68.3%)、次いで「再生可能エネルギー」(58.4%)、「カーボンニュートラル」(43.4%)、「コンプライアンス(法令遵守)」(42.7%)、「ダイバーシティ」(41.2%)、「地方創生」(40.2%)が4割以上となっています。

なお、「聞いたことがあるものはない」は17.6%です。また、内容まで知っているものについても、最多は「SDGs」(39.7%)で、次いで「再生可能エネルギー」(31.6%)、「コンプライアンス(法令遵守)」(26.8%)、「LGBTQ」(25.6%)、「カーボンニュートラル」(20.6%)という結果でした。

以上の通り、SDGsや再生可能エネルギーなどサステナビリティに関する用語が世間に浸透していることが分かるはずです。

●サステナビリティについての考え方

・質問10:「地球環境や社会の持続可能性(サステナビリティ)についての考え方をあげています。それぞれについて、あなたがどの程度そう思うかをお聞かせください。(1つだけ)」

⇒「そう思う」+「ややそう思う」の最多は「地球環境や社会問題は他人事ではない」(60.8%)で、次いで「サステナビリティについて今すぐに取り組まないと手遅れになる」(46.4%)、「社会の一員として、何か社会のために役立ちたい」(46.0%)、「地球環境や社会問題に積極的に取り組む人は意識が高いと思う」(42.3%)と続いています。

一方、「あまりそう思わない」+「そう思わない」が最多であるのは「自分の将来の暮らしに経済的な不安はない」(57.3%)で、次いで「サステナビリティに関する情報を発信している」(49.3%)、「サステナビリティを意識して、具体的なボランティア活動をしている」(42.6%)、「サステナビリティについて家族や友人と話すことがある」(42.3%)、「サステナビリティに関する情報を収集している」(41.7%)、「自分は望む生き方ができていると思う」(40.7%)という結果でした。

まとめると、約6割が地球環境や社会問題に危機意識を持ち、約半数が社会貢献に関心がある一方、半数以上はボランティア活動などの具体的な行動には至っていないことが分かります。

●サステナビリティについての考え方を意識し始めた時期

・質問11:質問10で「そう思う」「ややそう思う」を選択した項目について「いつ頃からそう思うようになりましたか。」(それぞれ1つだけ)

⇒そのように意識し始めた時期は、全ての項目で「コロナ禍の前から」の割合が高く、特に「地球環境や社会問題は他人事ではない」(70.8%)や「社会の一員として、何か社会のために役立ちたい」(66.6%)、「自分は望む生き方ができていると思う」(65.6%)、「サステナビリティについて今すぐに取り組まないと手遅れになる」(62.6%)、「地球環境や社会問題に積極的に取り組む人は意識が高いと思う」(60.9%)は6割以上と高いです。

また、「コロナ禍をきっかけに」の選択割合が最も高いのは「サステナビリティに関する情報を発信している」(32.1%)で、次いで「サステナビリティに関する情報を収集している」(28.9%)、「サステナビリティを意識して、具体的なボランティア活動をしている」(26.7%)、「コロナ禍の行動制約がなければ、サステナビリティを意識した活動をしたい」(26.5%)、「サステナビリティについて家族や友人と話すことがある」(26.3%)と約3割となっています。

上記の通り、サステナビリティの考え方を意識し始めた時期は、いずれもコロナ禍前が多いですが、コロナ禍を契機として意識したものは情報の受発信やボランティア活動などが上位にあがり一定割合存在する状況です。コロナ禍という危機に直面してサステナビリティ等をより認識し、何らかのアクションを起こす者も少なくありません。

●サステナビリティを意識した消費行動

・質問12:「消費生活において、地球環境や社会の持続可能性を意識した行動をあげています。あなたが日頃、行っていることをお聞かせください。」(いくつでも)

⇒消費生活でのサステナビリティを意識した行動では、「買物時はエコバッグを持参するようにしている」(77.2%)が最多で、次いで「リサイクル可能なゴミを分別して出している」(57.1%)、「洗剤やシャンプーなどは詰め替え製品や量り売りのものを買うようにしている」(52.4%)、「長く使える製品を買うようにしている」(42.8%)、「無駄なモノを買わずに、できるだけ必要なモノだけで生活するようにしている」(39.7%)、「外出の際はマイボトルを持参するようにしている」(30.8%)となっています。

一方、「価格が安くても、地球環境や社会に悪影響のある製品は買わないようにしている」(8.0%)や「価格が安くても、生産や製造時に人権に問題のある製品は買わないようにしている」(6.9%)、あるいは「価格が多少高くても、環境や社会問題に配慮された製品を買うようにしている」(6.8%)や「価格が多少高くても、環境や社会問 題に取り組む企業の製品を買うようにしている」(4.6%)など、製品の購入において価格よりもサステナビリティを優先した行動は、いずれも1割に満たない状況です。

以上の通り、サステナビリティを意識した行動は、エコバッグの持参など、費用があまりかからず手軽に行いやすい内容が多くなっています。一方、価格よりもサステナビリティを優先して製品を買う割合は1割に満たず、大きなコストを負担しようとする消費者はまだ少ない状況です。

●まとめ

上記の内容をまとめると、

「サステナビリティ等に対する意識は高くなってきているが、まだそれに対応する行動が十分にともなっておらず、サステナビリティ等への取組は、発展過程、あるいは導入期にある」

ことが指摘され、その背景として、サステナビリティ等に貢献する製品・サービスを提供する企業が少ない、あるいはその力の入れ方が弱い、といった状況にある可能性があると、ニッセイ基礎研究所は分析しているのです。

確かに企業にとっては、サステナビリティに配慮した製品の開発・製造には多くのコストがかかり、負担にもなります。また、サプライチェーンの再構築や新素材による製品開発なども必要です。

しかし、上記の通り、消費者の約6割が「地球環境や社会問題は他人事ではない」と認識している状況から、サステナビリティに配慮した事業活動は「消費者に非常に響きやすい状況にはある」と考えられます。

1-2 コロナ禍の消費者等の行動変容

楽天インサイト株式会社が2020年6月24日に同社のコーポレートサイトで「サステナブルな買い物に関する調査」の結果を以下のように公表しました。

●新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けてから、「サステナブルな買い物」に対する意識が強まった人は3割超。特に女性20代と女性60代では4割超

⇒新型コロナの影響を受けて、「サステナブルな買い物」に対する意識に変化があったかについての質問の結果では、全体の32.9%が「強まったと思う」「やや強まったと思う」と回答しています。

また、性年代別では「強まったと思う」「やや強まったと思う」の合計が、女性20代が41.8%と最高となり、次いで女性60代の41.1%が続きました。一方、男性40代、男性50代では、「強まったと思う」「やや強まったと思う」の合計が2割程度と他の性年代よりも低い結果です。

企業としてはサステナビリティに関する意識の変化を認識し、性年代別での違いを踏まえた対応が求められます。

●新型コロナの影響を受けてから「サステナブルな買い物」を意識するようになった理由は、「節約意識が高まったため」「家で過ごすことが増え、暮らし方を見直すようになったため」「健康や安全への関心が高まったため」

⇒新型コロナの影響により「サステナブルな買い物」への意識が「強まったと思う」「やや強まったと思う」と回答した人のその理由は、「節約意識が高まったため」が最高で45.3%、次いで「家で過ごすことが増え、暮らし方を見直すようになったため(44.7%)」、「健康や安全への関心が高まったため(42.6%)」、「買い物に行く頻度が減り、以前より何を買うか考えてから買うようになったため(41.6%)」という結果でした。

上位2項目について性年代別でみると、「節約意識が高まったため」は男性60代の61.8%や、「家で過ごすことが増え、暮らし方を見直すようになったため」は女性40代の55.6%が、全体・他の性年代と比べて高い結果です。

以上のように新型コロナにより消費者の生活や健康等への考え方に変化が生じ、消費行動を変容させていることが窺えます。

●新型コロナの影響を受け、「一回あたりのお買い物量を増やし、一度にまとめて買い物する」ことを約半数の人が意識

⇒買物での行動変容では、「一回あたりのお買い物量を増やし、一度にまとめて買い物する」、「マイバッグを積極的に利用する」や「レジ袋は使わない」などの傾向が確認されました。

企業としては、「まとめ買いしやすい」、「まとめ買いしても無駄にならない」などへの対応が求められます。

●「食品」の買物頻度がコロナの影響を受けてから減った人が4割

⇒新型コロナの影響を受ける前と後で、買物頻度の変化を5つのカテゴリ別(食品、水・ソフトドリンク、アルコール飲料、日用品・生活雑貨、衣服・下着類)で確認した結果、5カテゴリの全てにおいて、新型コロナの影響を受けた後の買物頻度が減った人が2割以上を占めました。特に「食品」では、減った人の割合が約4割と高い結果になりました。

食品は毎日消費するものであることから、まとめ買いにより買物頻度が減少する可能性は高いでしょう。製造する企業や流通させる企業はこうしたカテゴリごとにまとめ買いに対応する施策(割引、包装形態等)も必要になるはずです。

●食品の購入場所で「ショッピングセンター」、衣服・下着類の購入場所で「衣料専門店」などが、新型コロナの影響を受けた後で減少

⇒5カテゴリ各々の普段の買物場所を、新型コロナの影響を受ける前と受けた後で確認した結果、「食品」カテゴリでは「ショッピングセンター」、「水・ソフトドリンク」カテゴリでは「コンビニエンスストア」、「日用品・生活雑貨」カテゴリでは主に「ホームセンター」、「ディスカウントストア」が普段の買物場所と答えた人などが、影響後では減る結果となりました。

なお、普段の買物場所のうち、「インターネット通販」だけがほぼ増大傾向にあります。安全性や利便性の観点から、それを利用する消費者が増えていると考えられ、企業としてはインターネット通販への対応が益々重要になってきました。

2 サステナブル経営の必要性やメリット

ここではサステナブル経営が企業にもたらす有効性やメリットについて説明しましょう。

2-1 サステナブル経営がもたらす利点

企業は以下のようなメリットが期待できます。

1)企業価値の向上や事業機会の拡大

消費者の中に持続可能性に貢献する活動(SDGs活動等)を支持する層が増えてきているため、企業がそれに従事する姿勢は企業価値を高め、業績向上に繋がることも多いです。

例えば、企業が資源を無駄にしない、再生可能エネルギーを活用する、環境に優しい材料等を使用する、などにより事業に取り組めば、消費者を含む社会がその企業に良い評価を与えます。

また、企業が提供する商品・サービス自体がサステナビリティに貢献するものであれば、それを重視するユーザー等の支持が得られやすくなるのは当然です。また、そうした企業は企業間取引でも、サステナビリティ重視の取引先からび支持を得て、取引面で有利になることが期待されます。

社会貢献に資する新事業に取り組めば、新たな市場開拓の機会を手にして企業としての成長を図ることも可能となるのです。

2)組織の活性化

社会貢献する企業の姿勢は、社内で働く従業員のモチベーションを高めることに繋がり、組織を活性化することも期待できます。

また、SDGs活動の一環として、従業員が働きやすい良好な職場環境を整備すれば、それは従業員の業務遂行の助けになるほか、企業に対する信頼、誇りや満足感に繋がり、労働意欲の向上に繋がる可能性が高いです。

サステナブル経営として、従業員に配慮した活動にも取込めば、SDGs活動全般への理解が一層進み、全社一丸となった取組も期待できるようになります。そして、そうした活性化により、離職率の低下、生産性の向上、優秀な人材の確保、などのメリットがさらに享受できるのです。

3)ESG投資などからの資金調達の可能性

ESG投資は、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に配慮している企業を支援するための投資のことですが、サステナビリティに積極的に取り組む企業は、その投資先として資金を調達できる可能性が広がります。

その理由は、SDGs活動に取り組む企業は社会貢献する企業として世間から高評価されるほか、その事業で好業績を残すケースが多いため(例えば、ユニリーバ等)、投資先として有望視されるからです。

サステナビリティ重視の上場企業が株式市場などから資金を得やすくなるほか、中小企業やベンチャー企業などでも出資や融資などが受けやすくなります。

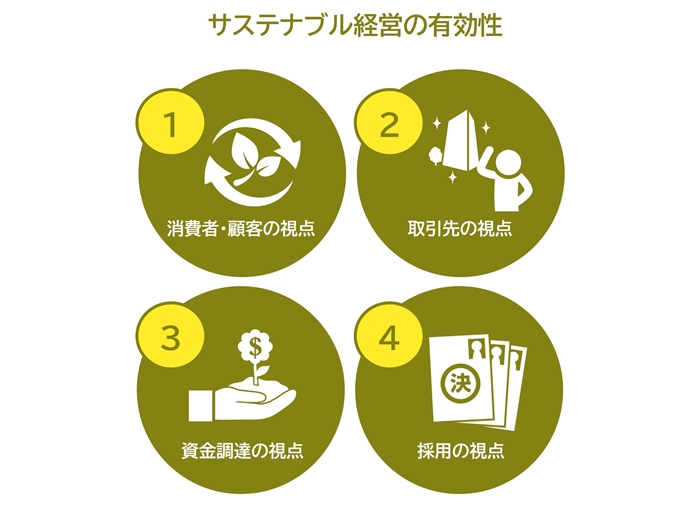

2-2 サステナブル経営の有効性

(独)中小企業基盤整備機構(近畿本部)が発行している「中小企業のためのSDGs活用ガイドブック」から、サステナブル経営の有効性を説明しましょう。

1)消費者・顧客の視点

消費者においては、「SDGsに即した商品やサービスを好んで使用したい」という層が増え、最小限度のものを購入する(ミニマル)、長期的に使用する(ロングライフ)、循環型で使用する(サーキュラー)、などの態度が多く見られるようになりました。

例えば、エシカル消費*についての興味度について2016年と2019年とを比較した場合、3年間で「興味がある」が23.2%増加するなど、その関心が大きく高まっている(消費者庁調べ)のです。

特に欧米では、同等の製品が販売されている場合には「SDGs配慮型の製品やサービスの方がより販売量が多く、利益貢献度も高い」といった状況になっています。

日本においても、今後SDGs教育を受けて育った世代の学生・若者が中心消費者世代になっていけば、こうしたサステナビリティ重視の消費や行動が強まる可能性は低くないでしょう。

2)取引先の視点

企業間取引において、サステナブル経営が重視されつつあります。例えば、大手企業において「SDGs経営の推進の動きは、グループ企業や、取引企業にまでおよびはじめている」と同書は指摘しています。

具体的には、大手企業が取引企業に対し、「SDGsに関連した環境や地域貢献の取り組みなどを確認したり、厳しいところでは、CO2削減目標数値をアンケートとして求めたりする場合もある」とのことです。

同書では以下の調査結果を示しています。

- 「関西に所在する調査対象企業のうち約半数がSDGsについてアクションを検討・実施している。企業規模別では、売上高500億円超の企業の8割強がSDGsについてアクションを検討・実施している

- 調査対象企業のうち売上高500億円超の企業では、すでに3割超の企業でSDGsの取組みを条件として提示されている

従って、サステナビリティへの取組は、大手企業との取引を継続するために必要になってきているのです。しかし、見方を変えると、「SDGsを活用する」ことが「大手企業との取引を拡大させるための1つのきっかけや武器」になり得ます。

3)資金調達の視点

SDGsの達成に向けた取組には、その活動を支える資金が必要であり、国による公的資金の投入のほか、民間資本の導入・活用が期待されています。世界的には先に紹介したESG投資が広まってきました。

従って、SDGs活動を行う企業は金融市場からの直接金融の可能性が拡大していいます。一方で日本国内の中小企業等においては、これまで間接金融が主体であり直接金融の実施は簡単ではありません。

しかし、政府の働きかけなどもあり、地方銀行や信用金庫などが地域ESG金融の促進を図っており、SDGsに取り組む企業に有利な金融商品を提供するケースが多く見られるようになりました。信用保証協会ではそうした企業への融資に「SDGs保証」という制度を設けて融資を後押ししています。

このように中小企業等においてもサステナブル経営に取り組めば以前よりも資金調達が容易になるのです。

4)採用の視点

2020年度から小・中・高校で順次導入されている新学習指導要領の中で「持続可能な社会の創り手となる」との文言が盛り込まれ、学生がSDGsに目を向ける契機となりました。また、学校ではSDGsの理解を深めるためのコンテンツやプログラムの導入が進められるケースも多いです。

その結果、これまで以上に若者がSDGsを重視する可能性が高くなっています。そして、そうした若者が就職する際に、その候補先としてSDGs重視の企業が選ばれる可能性が高くなるのです。つまり、企業にとってはSDGsへの取組は人材確保や採用という点で有利に働きます。

3 サステナブル経営の事例と重要ポイント

ここではサステナブル経営の事例を紹介し、その活動のポイントを説明しましょう。

3-1 働きがい、コロナ対応、健康等に貢献する取組

●企業概要

- 企業名:谷水加工板工業株式会社

- 所在地:兵庫県丹波市氷上町賀茂1457番地1

- 設立日等:1969年

- 事業内容:建築材料のジャストカット、ユニットハウス等壁パネル製造、各種断熱パネル加工および施工、防音パネルの製造

●サステナブル経営の内容

同社の主な取組は以下の3点です。

(1)自立型人材の育成による組織力強化の実現

同社ではSDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」への取組として、自立型人材の育成に力を注ぎ組織力強化を図っています。社員教育として、「全社員に学びの場を提供し、その学びを活かすことのできる社内環境を作る」ことに取り組んできたのです。

5S(整理・整 頓・清潔・清掃・しつけ)活動の徹底、中小企業大学校関西校等での社員研修や会社内での研修の開催、研修後の面談、などが実施され、業務改善に関する意見やアイデアなどが社員から出るようになってきています。

(2)平等な働きがいの提供による雇用確保と組織の活性化

SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」に資する取組として、同社はボトムアップの組織体制の整備とともに、社員の意欲向上に向けた活動も行いました。

具体的には、「働きやすい職場づくり」に向けた福利厚生の充実として、託児室の提供と子育てを支援するNPO法人の運営、その託児室の無料券の社員への配布が実施されています。

また、コロナ禍を機にIT環境の整備を進め、社員のリモートワークが実現されました。

(3)社会的課題を解決するユニークな商品開発

同社には防音事業での技術力があり、それを活かした、コロナ禍での個室空間の形成に役立つ「SEREN desk」が開発されています。この商品は、手軽に運べて小スペースでも防音機能を備えた簡易な個室空間が作れるため、自宅でのリモートワークやコワーキングスペース等での作業などを快適にしてくれるのです。

この事業は、リモートワークの普及で生じた個室空間の確保という社会的問題の解決に貢献するものであり、コロナ禍に対応したSDGs活動の取組と言えるでしょう。

●同社のサステナブル経営のポイント

・教育や働きがいの向上

SDGsには17の目標があり、自然環境の保護、エネルギーのクリーン化、貧困の撲滅のほか、同社が取り組んだ教育や職場環境の整備・改善など幅広く設定されています。

サステナブル経営というと、自然に優しいもので製造する、使用材料の無駄をなくす、再利用する、再生可能エネルギーを使用する、といった面に注目が集まりやすいですが、上記のように教育や職場環境の整備等も重要な取組なのです。

こうした取組は自社の組織を活性化させ、企業の発展に重要な活動になるだけでなく社会にも貢献するため、導入する価値は小さくありません。また、自社内で完結する比較的身近な取組となるため、サステナブル経営を始めるにあたり採用したい取組の一つになるはずです。

・環境に対応するための自社の強みの活用

経営の重要なスタンスは「環境への対応」であり、これはサステナブル経営を実施していく上でも変わりありません。例えば、コロナ禍という環境になった状況の中でサステナブル経営をするにあたりどのような事が有効となるのか、どう対応するべきかを考え事業を進めて行くことが求められます。

コロナ禍で自社にかかわりのある範囲の中で問題になっていることに着目し、それを解決する手段が自社にないか、強みはないか、を問い見つけ出す作業がまず必要です。

上記で取り上げた「SEREN desk」はまさにそうした「環境への対応」として、コロナ禍の社会問題を解決する商品として開発されたものであり、サステナブル経営の重要な取組の一つとなっています。

なお、2021年にはSDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標3「すべての人に健康と福祉を」に貢献する取組として、災害の被災地の避難者が安心して暮らせる「組立式のパーテーション」の開発にも同社は取り組んでいます。

3-2 コロナ禍で生じた社会課題の解決への取組

●企業概要

- 企業名:三菱地所株式会社

- 所在地:東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビル

- 設立日等:1937年5月7日

<li事業内容:オフィスビル・商業施設等の開発・賃貸・管理、収益用不動産の開発・資産運用、住宅用地・工業用地等の開発・販売、など

●サステナブル経営の内容

三菱地所グループは、2050年のあるべき姿として「サステナビリティビジョン2050~Be the Ecosystem Engineers」を制定し、様々な活動に取り組んでいます。

具体的には、CO2排出量削減、女性管理職比率の向上、多言語対応のヘルスケアサービスの実施、持続可能性に配慮した調達の実現、社会インパクト創出に挑むスタートアップへの投資、自然災害に強いまちづくり、などです。

なお、日本経済団体連合会の資料ではコロナ禍に対応するための取組として、以下の点が紹介されています。

(1)イノベーション創発等の「場」の提供

コロナ禍によりテレワーク等の導入が進んだ一方で、「イノベーションの創発や、チームの結束力向上、人材育成」などのリアルなコミュニケーションの重要性が再認識され、それが可能となる空間が要望されるようになったため、同社はそのニーズに応えました。

例えば、イノベーション創発への取組として、同社は保有するビルに「AIやロボティクスなどの分野で起業を目指すスタートアップと、ビジネスの革新に取り組む大企業がリアルに交流し、イノベーションが生まれる場を提供」しています。

また、「多様な働き方を支えるサービス・商品」として、和歌山県の南紀白浜や軽井沢、熱海でワーケーション施設(オフィス等以外の、リゾート地や地方などの場所で休暇も楽しみつつ仕事をすること)を提供しているのです。

ほかにも同社は個室型スマートブースの「テレキューブ」を開発して駅の構内やオフィスビルのロビー等の公共空間に設置し、リモートワーク等のニーズに応えています。人々の住環境では、マンション共有部にコワーキングスペースを確保できる、ワークプレイスとしての「箱の間」が同社により提供されているのです。

以上のようにコロナ禍によって、人々の暮らしや働き方に変化が生じ、感染防止を図りながら快適な生活・仕事空間を確保したいという社会的ニーズに同社は対応しています。

●同社のサステナブル経営のポイント

・課題解決を新ビジネスへ

社会課題を仕事として解決できれば、それは事業として成立し得ます。人々の困っていることを解決する、社会に役立つことを仕事して行う、ことは社会から求められる行為であり、それをビジネス化して解決できれば自社自身の発展にも寄与することになるのです。

同社はコロナ禍で生じた人々の「暮らし・働き方」に関する様々な変化の中に社会課題を見い出し、それを社会的ニーズとして捉えて解決するための商品・サービスを考案し実現させました。

3-3 女性のライフスタイルを支援する取組

●企業概要

- 企業名:株式会社BLAST(英語:BLAST Inc.)

- 代表者・所在地:東京都渋谷区代々木5丁目7-5 PORTALPOINT Yoyogi-Koen 601

- 設立日等:2018年1月

- 事業内容:女性のライフスタイルをエンパワーするサービス・販売

●サステナブル経営の内容

同社は、「あらゆる女性の生き方によりそうサービスやプロダクトを提供する」ことを理念として、それを実現するために、プロダクツ、メディアとコミュニティの提供・運営を行っています。

サステナブル経営にかかわる事業は、フェムテックブランドの「Nagi(ナギ)」で、その商品は「身体ともっとうまく付き合うために生まれた、1枚でも過ごせる吸水ショーツ」です。

例えば、Nagiのスタンダードタイプは1枚で約ナプキン3枚分の吸水量(30ml)があり、防臭機能、制菌効果を有する機能素材が使用されており、生理時の下着に関する悩みが緩和されます。

また、同製品は繰り返し使用が可能なエコフレンドリーな商品です。手入れは、使用後ぬるま湯に20分ひたし、汚れを落としてから洗濯ネットに入れて洗濯機で洗うという方法で繰り返し使用できます。

生産は、国内の生地メーカーの生地が使用され、技術力のある国内の縫製工場で加工され、パッケージの材料は紙素材のみです。

販売は、「Nagi公式オンラインストアー」で行われており、店頭へ行く手間がかからず、コロナ禍での人と接触するリスクが回避できます。

●同社のサステナブル経営のポイント

・本当に困っているという問題への解決

同社の取組は、流行のようにSDGs活動をするというのではなく、「女性が本当に困っているが、解決されていない問題」に着目して、その解決のために開始されたものです。

「着たい服が着られない。座って立ち上がるのが怖い。肌がかぶれてしまう。人目やニオイが気になる」というような女性特有の問題を解決するために同社はこの商品を誕生させました。

世の中には「これは問題だが解決できないのはしかたない!」といったようなことが少なくないですが、解決を望む人が多ければその対応はビジネスとして成立します。しかたないと諦めずに、その解決をビジネスとして果敢に取り組むことで新たなビジネスを生み出すことが可能となるのです。

・女性の思いに応える商品

Nagiは、「ロゴやパッケージ、プロダクトの細部に至るまで、女性たちの思いに応えるために、考え尽くした1枚」として提供されています。

商品の品質については、生地は日本産で、縫製も高い技術力を有する国内の縫製工場での加工であるため、一定の「信頼」が感じられるはずです。使用では、繰り返し洗って使用できるエコフレンドリーな商品であり、パッケージは紙素材となっています。Nagiは、女性の悩みの解決のほか、サステナビリティも重視する女性への思いに応える商品なのです。

・SNS等の情報発信の活用

SNS等のWEB上の情報発信は、現代のビジネスにおいて極めて重要な役割を果たすようになっています。SDGsに関係した事業を展開する場合もこの点は同様です。

例えば、同社社長の石井リナ氏が2020年5月28日にインスタライブ上で「Nagi」を発表した時には、直ぐに大きな話題をSNS上に呼ぶこととなりました。「発注数も1日で900枚、1週間で2,000枚を超え、予約待ちになる」という状況に陥るほどです。

インフルエンサーが、フォロワーの声を反映して商品やサービスを開発して販売するケースが多く見られますが、サステナブル経営でもこうした手法は有効になるでしょう。

3-4 「人とエネルギーの未来を創造する」ための取組

●企業概要

- 企業名:エネジン株式会社

- 所在地:静岡県浜松市中区高林五丁目6番31号

- 設立日等:2004年

- 事業内容:LPガス、ガス機器等の販売、燃料設備等の工事、住宅建築およびリフォーム、不動産の賃貸並びに販売

●サステナブル経営の内容

同社はこれまで主力商品としてLPガスを販売してきましたが、昔から存在する商品で用途も変わらないことから商品での差別化が困難で、価格競争による利益率の低下、新規顧客の伸び悩みという厳しい状況に直面していました。

こうした状況を打破するために同社は経営の原点に立ち戻り、お客が「地域」や「地元」であるということを再認識し、「地域のお客様の課題を解決し、信頼関係を築くことで、価格以外での要素による顧客取得に繋げる」というビジネス、具体的には以下のような地域貢献型のSDGs活動に取り組むことにされたのです。

(1)様々なSDGs活動の展開

・エネルギーを考える授業の実施

同社は2012年より計6校の小学校へ出向き、出張授業を開催し、地域の子供の環境意識を育む支援を行ってきました。

・エネルギーに関わる様々な活動

具体的には、環境フェアへの参加、省エネ診断サービスの提供などの活動のほか、太陽光発電システムの設置/LED照明の設置/デマンド監視システムの設置/遮熱塗料の施工/省エネに関する従業員への啓蒙/親子省エネ・創エネ教室の開催/小学校太陽光体験授業の実施、などが実施されています。

ほかにも「防犯活動」「防災活動」「ママ会」「健康」「地域企業と学生の出会い」など多方面での社会貢献活動が行われているのです。

なお、防災分野では、非常用発電機、蓄電池を中心としたBCP事業を推進し、自然エネルギー分野では太陽光発電システムや家庭用蓄電池システムの拡販などに注力されています。

(2)SDGsコンサルティング

同社は、自社でのSDGs推進の取組の経験を活かし、「企業が本業を活かしながらSDGs推進に取り組むための支援サービス」を始めました。同社にはSDGsの取組を通じて新規顧客の開拓など本業強化に繋げるという経験があるため、同社はそのノウハウをもとにSDGsコンサルティングを行っています。

●同社のサステナブル経営のポイント

・地域貢献型のSDGs活動

地域課題を解決する活動を事業に取り組んで自社の発展を図る、という経営に同社は努めています。

サステナブル経営として、製造等で使用する原材料やエネルギーの低減、環境に優しい材料等への変更、などで自社製品のコストダウンや付加価値の向上などに取り組むケースは多いです。

そうした自社事業のあり方をSDGsの目標達成に向けて取り込むことは重要ですが、エネジン社のように地域貢献型のSDGs活動も社会から期待されています。同社の活動が地域社会に広まることで新たなSDGs関連の新事業(自然エネルギー等)の創出が促され地方創生の一助にもなり得るのです。

・活動の成果を新事業に活用

同社は様々なSDGs活動の経験を活かし、新事業へと発展させています。具体的には、主に自然エネルギー事業、防災事業(BCP)、SDGsコンサルティング事業などが新事業として注力されているのです。

SDGs活動は自社のコストを増大させて重い負担となるケースも少なくないですが、活動の経験を武器として新事業に活かす取組は企業の発展には重要です。

4 サステナブル経営の進め方とその要点

起業・会社設立する際やその後に、サステナブル経営を導入していくための進め方やその重要点を説明しましょう。

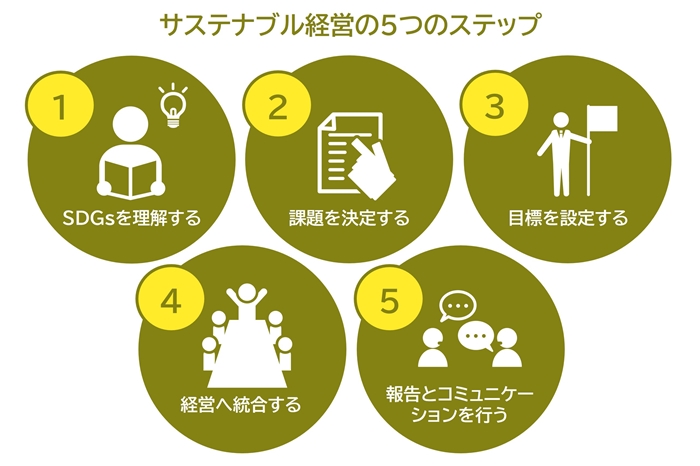

なお、サステナブル経営の導入方法としては、世界的に標準的な手順と見られている「SDGコンパス」が参考になります。SDGコンパスは、企業がどのようにSDGsを経営戦略と整合させ、SDGsへの貢献を評価しマネジメント管理するかについての指針です。

その進め方として、以下の5つのステップが示されており、ここではその内容を簡単に紹介していきます。

4-1 SDGsを理解する

最初は、「SDGsについて知り、企業活動にとってSDGsがもたらす機会と責任を理解すること」です。

サステナブル経営を行う、社会課題の解決のために活動をする、と言っても具体的に何をどう行えばよいのか、そうした活動によって自社にはどのようなメリットがあるのか、リスクを負担することになるのか、といった疑問や不安を抱く企業も少なくないでしょう。

SDGs活動は社会に貢献し自社の利益や発展に繋がるというプラス面がある一方、方法次第ではコストがかかり過ぎ事業継続が困難になるというマイナス面もあります。そのため「SDGs」の内容を理解し、事業との整合性を取らなければならないのです。

また、SDGsを理解することで、自社にとってどのような活動をしたらよいかの判断がしやすくなります。そのためには、いわゆる「SDGsの17つの目標」を理解するとよいでしょう。例えば、その目標には以下のような活動が求められています(公益財団法人 東京都中小企業振興公社「SDGs経営ハンドブック」より。

| SDGsの17目標 | 企業の活動例 |

|---|---|

| 1 貧困をなくそう | 貧困問題に関心をもち、適正な価格で購入する |

| 2 飢餓をゼロに | 生産に伴う廃棄物や副産物を肥料等に再利用する |

| 3 全ての人に健康と福祉を | 従業員に運動や栄養指導等の機会を提供する 健康増進に役立つ商品等を開発・販売する |

| 4 質の高い教育をみんなに | 利用の制約の少ないオンライン研修を活用する 小学生の工場見学など教育環境の向上に取り組む |

| 5 ジェンダー平等を実現しよう | 正規・非正規社員の格差をなくす リモートワーク等の柔軟な働き方を導入する |

| 6 安全な水とトイレを世界中に | 工場の排水等を再利用する |

| 7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに | 再生エネルギーの利用を増やす |

| 8 働きがいも経済成長も | フレックスタイム制や時短勤務制など柔軟で効率的な就業体制を整備する |

| 9 産業と技術革新の基盤をつくろう | デジタル化により生産性を高める 産学官等の連携よりイノベーションを起こす |

| 10 人や国の不平等をなくそう | 外国人、障害者や高齢者など適正に雇用する |

| 11 住み続けられるまちづくりを | 生産活動で自然に大きな負荷をかけない 工場を災害時等での避難拠点として活用する |

| 12 つくる責任 つかう責任 | 売れ残りを廃棄せず、再利用する |

| 13 気候変動に具体的な対策を | 簡易包装の採用やEV社の利用などを進める |

| 14 海の豊かさを守ろう | ビニール袋やプラスチック製品の利用を削減する |

| 15 陸の豊かさも守ろう | 再生紙の利用に努める 植林に協力する |

| 16 平和と公正をすべての人に | パワーハラスメントのない職場をつくる 利害関係者等に適正な情報開示を行う |

| 17 パートナーシップで目標を達成しよう | 他社との連携によりイノベーションを実現する 清掃やイベント等に参加し地域社会に貢献する |

4-2 課題を決定する

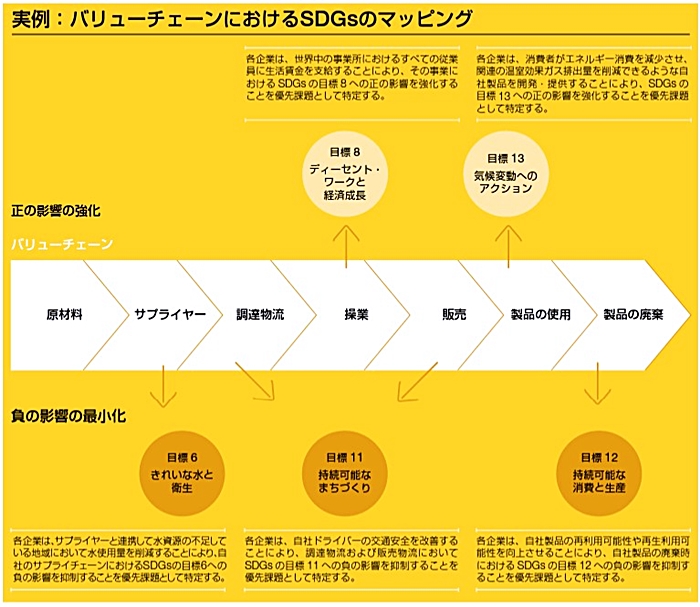

このステップは、自社事業におけるSDGs活動を探すことや、自社で行うSDGsに関連した優先課題を決定する、ことです。

自社事業とSDGs活動との整合性を図るためには、先のSDGsの目標(内容)を理解し、自社事業の中でSDGsに貢献できる部分(資源等)やその具体的な活動の存在等を探す必要があります。具体的には、経営戦略の観点でSDGs活動との整合性を図るという方法で導入を進めるのが有効です。

経営戦略の策定では自社のバリューチェーン(付加価値を生み出す企業の仕組み・構造)の把握が必要ですが、それを考察して、どの活動(業務)がSDGsに影響を及ぼしているか、どのようなプラス面とマイナス面の影響を及ぼす可能性があるのか、どの業務で何の活動を優先すべきか、などが把握できるようにします。

そうすることでプラスへの影響を強化する分野、マイナスへの影響を低減・回避する分野、などを見出し、整合性のとれるSDGs活動が検討できるようになるのです。

なお、上記の作業は、「バリューチェーンにおけるSDGsのマッピング」と呼ばれていますが、その目的(正と負についての把握等)のほか、自社がどのように付加価値を見出し、競争優位性を確保しているか、という点を確認できるため企業にとって有益な作業と見なされています。

4-3 目標を設定する

このステップは、前のステップで確認した影響評価および優先化の結果に基づいて目標を作ることで、活動の達成度を高めるためにも目標設定は欠かせません。

具体的で、計測可能で、期限付きの持続可能な目標を設定することは、組織全体における優先課題の共有化を促し、活動のパフォーマンスを向上させるために有効であり、採用されるケースが多く見みられます。

事業活動をSDGs活動と連動させれば、企業はより価値の高い目標設定と持続可能な開発等にコミットメントでき、効果のある情報発信も可能となるのです。

なお、この目標設定は、「目標範囲を設定し、KPI(主要業績評価指標)を選択する」「ベースラインを設定し、目標タイプを選択する」「意欲度を設定する」「SDGsへのコミットメントを公表する」の4つの項目を通じて行うのが良いとされています。

KPIは、進捗を促し、またモニタリングして進捗状況について情報発信する基盤となるため、SDGs活動を進める場合でもその選択は目標設定において重要な項目となるのです。

ベースラインの設定は、目標設定を明確にするための基点などになります。例えば、「特定の時点」に着目すると、「女性役員の数を2013年末のベースラインと比較して2020年末までに40%増加させる」というような目標設定ができるわけです。

「意欲度を設定する」とは、「控えめな目標より意欲的な目標の方が、大きな影響や達成度が期待できる」という効果を狙って採用されます。達成が容易でない、より挑戦的な目標設定はイノベーションや創造性の促進に繋がることが期待されているのです。

「SDGsへのコミットメントの公表」は、「各企業の目標の一部または全部を公表することは、効果的な情報発信の手段となる」との考えから必要とされています。目標の公表により、従業員や取引先のモチベーションアップや、外部の利害関係者との建設的な対話の基盤づくり等に繋がると期待されているのです。

4-4 経営へ統合する

これまでのステップで企業は各戦略的優先課題について、具体的なKPIと目標設定を完了したことになりますが、次はその目標達成に向けて、SDGs活動を中核事業に統合し、ターゲットを全部門に組み込んでいきます。具体的には、以下の3項目を通じて経営に統合することになるのです。

(1)持続可能な目標を企業に定着させる

例えば、「経営トップが積極的なリーダーシップを発揮して、持続可能な目標を事業へ統合させる」ことなどが挙げられるでしょう。

SDGs活動の推進および中核事業への取り込みなどは企業組織を大きく変革させる必要性を伴うことから、経営層トップが率先してその変革活動を進めるために陣頭指揮をとって進めて行く必要があります。

(2)全ての部門に持続可能性を組み込む

この内容は、目標を達成するために持続可能性を事業戦略、企業風土および事業展開等に組み込み、研究開発部、事業展開部、供給管理部、事業部、人事部等の各部門の支持と主体的な取組を確保していくことを意味します。

専門チームや専門家等に依存した進め方ではなく、全社的な取組により推進されることが重要です。

・「パートナーシップに取り組む」

SDGs関連の課題解決は企業単独で効果的に対処することが容易でなく、またSDGsの活動は共通の目標・優先課題群の下にパートナーを結集させる力があることから、関係者との協力・連携が求められます。具体的には以下のようなパートナーシップの形態が有効です。

・バリューチェーン・パートナーシップ

⇒バリューチェーン内の企業が相互補完的な技能・技術・資源を活用して市場に新しいソリューションを提供する

・セクター別イニシアチブ

⇒業界全体の基準・慣行の向上と共通課題の解決に向けた取組で、業界リーダーが協力する

・多様なステークホルダーによるパートナーシップ

⇒行政、民間企業および市民社会組織が協力して複合的な課題に取り組む

4-5 報告とコミュニケーションを行う

各企業がその利害関係者のニーズを把握してそれを実現するために、SDGsに関する進捗状況を定期的に報告しコミュニケーションをとることが不可欠です。このステップの実施にあたっては、以下の2項目が重要とされています。

・効果的な報告とコミュニケーションを行う

⇒この内容は、持続可能性に関する活動の報告では国際的に認識された基準を企業が用いることが重要である、というものです。そのためグローバル企業などでは「GRI(Global Reporting Initiative)の包括的基準(情報開示の枠組み)」や「CDP(国際的な環境非営利組織)等の課題別報告メカニズム」などに準拠した報告が望ましいでしょう。

国内の上場企業では、統合報告書(財務情報と非財務情報を合わせて、利害関係者に開示する資料)やサステナブルレポート(持続可能性の活動に関する取組を開示する報告書)などで報告する形態がとられています。中小企業なども利害関係者等にアピールするためにはこうした形式で報告するのが望ましいです。

・SDGs達成度についてコミュニケーションを行う

⇒この項目は、各企業の報告とコミュニケーションをSDGsに連動させることが重要だと指摘しています。企業は利害関係者に経営活動に関する様々な内容を情報開示しますが、それらをSDGsに連動させて行うことで両者の間に共通する対話の実現が可能になり、理解も得られやすくなるはずです。

なお、情報開示としての重要点は以下の通りです。

- ・そのSDGsが適合するとされた理由とその過程(例えば、SDGs優先課題の決定過程やステークホルダーとの協働を記述)

- ・適合するとされたSDGsに関する著しい正または負の影響

- ・適合するとされたSDGsに関する企業の目標とその達成に向けた進捗状況

- ・SDGsに関する影響を管理し、組織横断的な統合による目標達成のための戦略と実践(例えば、方針、体制やデュー・ディリジェンスなどのプロセスを記述)

以上のような内容を含めて、情報開示を行って利害関係者とコミュニケーションをとり、協力が得られるような関係を構築・維持しましょう。

5 コロナ禍でのサステナブル経営における注意点

最後にサステナブル経営で特に注意したい点や、コロナ禍で気を付けたい点などを説明します。

5-1 コロナ対策とサステナブル経営の関係

新型コロナの影響がSDGsの達成を困難にしたり、活動の妨げとなったりするケースもあるため注意が必要です。

1)新型コロナによるがSDGs活動への悪影響

新型コロナの世界的流行は、2020年8月末時点で全世界の死者数約85万人、感染者数が2,500万人超の事態をもたらし、SDGs活動にも悪影響を及ぼしました。

グテーレス国連事務総長はその状況について、「新型コロナによる未曽有の保健・経済・社会危機により、人々の生活と暮らしは脅威に直面し、SDGsの達成はさらに困難になっている。また、その影響は平等ではなく、すでに存在する不平等や不正義を明らかにし、さらに悪化させている」と述べられています。

ワクチンの供給では先進諸国等と開発途上国とではその量の確保に大きな格差が生じており、豊かでない国ほど新型コロナの感染拡大の脅威に晒されることになりました。

また、感染拡大により世界的に経済活動が停滞したため、一層貧富の差が大きくなり、加えて物流の麻痺なども加わって食糧難に追い込まれる国も少なくありません。

そして、こうした状況の中でSDGs活動の停滞が少なからず見られるようになったのです。貧困、飢餓、健康、生きがい、不平等、などの状況が悪化しているため、それらの改善に向けた取組が以前に増して求められています。企業としてもその点を踏まえて、活動内容を再検討しなければならないでしょう。

2)コロナ対策とSDGs活動のトレードオフ

コロナ対策とSDGs活動とが整合しないケースもあるため、その点を考慮して活動を検討する必要があります。また、コロナ対策とSDGs活動との両立を可能な限り考慮しなければなりません。

新型コロナの感染拡大時では感染防止が優先されるため、サステナビリティの観点では重要な活動でも感染防止のために抑制されることもあります。

例えば、飲食店やカフェなどでサステナビリティの点から、「マイカップ」などの持ち込みが推奨され始めましたが、感染防止のために自宅等からの持ち込み容器が禁止されるケースが見られるようになりました。

また、スーパーマーケットやコンビニなどではビニール袋は有料化され、マイバッグの利用さが推奨されてきましたが、感染拡大を受けてマイバッグの利用を禁止する地域なども出現しています。

こうした対応は、感染防止の観点から一時的には必要な処置と言えますが、実施する場合にはその客観的な根拠(科学的に有効性である理由等)があること、いつまで実施するか、などを明確に示すことが重要です。

あるいは感染防止とSDGs活動とを両立できるような代替案を提示することも必要になってきています。

5-2 サステナブル経営でも必要な経営の視点

サステナブル経営を行う場合でも、以下のような一般的な経営の視点が不可欠であることに注意しましょう。

1)経営戦略とサステナブル経営の整合性

サステナブル経営は企業全体の経営戦略の一環として実施される必要があり、そのためサステナブル経営を経営戦略に溶け込ませなければなりません。

具体的には、理念・ミッション、事業目的・事業目標、企業戦略(事業戦略)、機能戦略(生産戦略、販売戦略等)などにおいて、SDGs活動等とその各々とでマッチする、連動するといった関係にする必要があるのです。

つまり、SDGs活動等に取り組むことで戦略目標を達成する、経営課題を達成する、といった整合性が求められます。

2)事業上の競争優位性の確保

サステナブル経営において、そのSDGs活動等がビジネスに競争優位性や差別性を提供するものであることが重要です。

例えば、そのSDGs活動等が社会課題の解決だけでなく、コストを削減し価格面で有利になる、環境に優しい素材を活用しリサイクル可能な商品を提供することでライバルとの差別化を図る、などの方法になります。

顧客ニーズを捉え、彼らの共感を呼ぶSDGs活動等が事業に競争優位性をもたらせられれば、持続可能な事業経営が実現していきます。

6 まとめ

SDGs活動等の重要性は理解していても、サステナブル経営の進め方が分からなければ、実施に踏み切るのは難しいでしょう。そのためサステナブル経営の内容、求められる背景、実施するメリットなどのほか、進め方の手順などを把握することが求められます。

サステナブル経営は多くの事業者の関心を集めており、今後も導入する企業が増える可能性が高く、ビジネス拡大のキーにもなり得るため、この機会に導入・活用を検討してみてください。