農林水産省管轄の農業委員会では年一回、農地の利用状況を調査し、遊休農地の面積状況を報告書にまとめています。遊休農地とは「1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みがない」、もしくは「周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている」農地とされています。

近年は農業の高齢化が加速し、耕作放棄地となっている農地が増加しており、また、耕作していた所有者の死亡等により、耕作放棄地となるおそれのある農地の増加が問題視されていました。

農業委員会は遊休農地の所有者等に対する意向調査を実施し、市町村と合同で遊休農地を確認し、「再生可能」なものと「再生困難」なものに仕分け、「再生可能」な農地については、農地中間管理機構への貸付を提案するなどの取り組みを進めてきました。

本記事では、農林省が8月に公表した資料をもとに国内の遊休農地の現状を詳細に見ていきます。

1 遊休農地3万ヘクタール減少

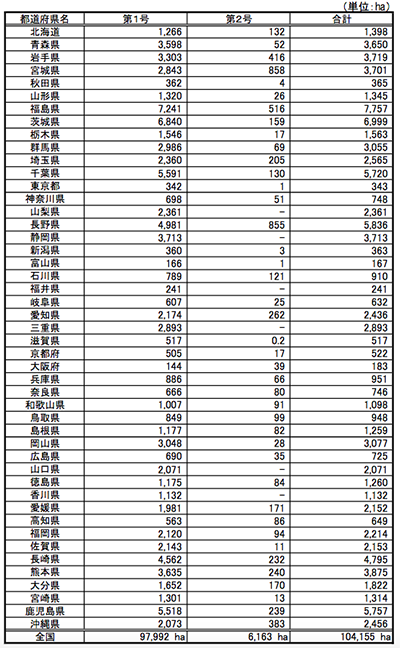

農業委員会が昨年実施した農地利用状況調査によれば、遊休農地の面積は昨年から3万ヘクタール(ha)減少し、10万4155ヘクタールとなりました。

1-1 遊休農地は2種類

遊休農地は、現在耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる「1号遊休農地」と、利用の程度が周辺の地域の農地に比べ著しく劣っている「2号遊休農地」に分けられます。

昨年の1号遊休農地は前年比2万5847ヘクタール減の9万7992ヘクタールで、2号遊休農地は前年比4833ヘクタール減の6163ヘクタールでした。

・昨年の農地利用状況

| 2016年 | 2015年 | |

| 1号遊休農地 | 97,992ha | 123,839ha |

| 2号遊休農地 | 6,163ha | 10,996ha |

| 合 計 | 104,155ha | 134,835ha |

(農林水産省公表資料より作成)

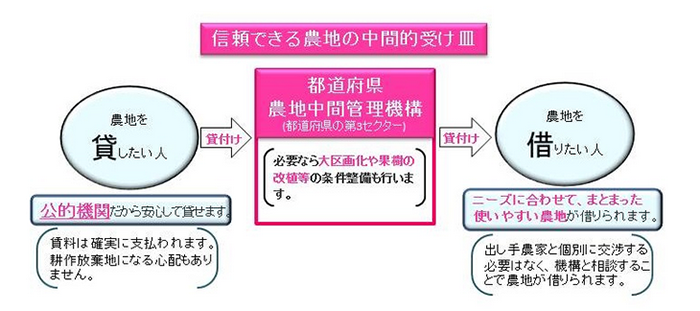

1-2 農地中間管理機構とは

遊休農地の所有者に対しては、農地法に基づき、農業委員会が利用意向調査を行い、農業上の利用の意思がない場合、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関するアドバイスを適宜行うとしています。

・ 利用意向調査の内容

| 1 | 自ら耕作するか |

|---|---|

| 2 | 農地中間管理事業を利用するか |

| 3 | ほかの誰かに貸付を行うか |

農地中間管理機構は、「農地を貸したい人」と「農地を借りたい人」を結びつける役割を担っており、2014年に全都道府県に設置されました。

農業委員会が行う利用状況調査の結果、「再生可能」と判断された場合、同機構への貸付を誘導します。国が指定する農業振興地域※にある場合、同機構が借り受けも行います。

※ 農業振興地域とは、10年以上を目安として総合的な農業振興を図るべき地域であり、「農業振興地域整備基本指針」に基づいて各都道府県知事が指定する。指定を受けた市町村は知事と協議して「農業振興地域整備計画」を定め、毎年、都道府県の目標達成状況を公表する。

1-3 再生困難と判断した場合

調査対象の遊休農地が再生困難だった場合、農業委員会総会で農地として再生を目指さない「非農地」との判断を下し、まず所有者に対して非農地通知を行い、農地台帳の整理などをします。

農地以外の利用として、再生エネルギー施設や6次化施設(農林水産物の加工・販売のために必要な施設など)などに利用されるほか、里山、畜産など地域農業の振興に繋がる用途が優先的に検討されます。

2 各都道府県の遊休農地の実態

2016年の利用状況調査結果を各都道府県別にみると、山形県の遊休農地が7757ヘクタールと最も広いことがわかりました。

次いで、茨城県6999ヘクタール、長野県5836ヘクタール、鹿児島県5757ヘクタール、千葉県5720ヘクタール、長崎県4795ヘクタール、熊本県3875ヘクタール、岩手県3719ヘクタール、静岡県3713ヘクタール、宮城県3701ヘクタールと続きます。

・ 遊休農地が多い都道府県トップ10

| 順位 | 都道府県 | 面積 |

|---|---|---|

| 1 | 山形県 | 7757ha |

| 2 | 茨城県 | 6999ha |

| 3 | 長野県 | 5836ha |

| 4 | 鹿児島県 | 5757ha |

| 5 | 千葉県 | 5720ha |

| 6 | 長崎県 | 4795ha |

| 7 | 熊本県 | 3875ha |

| 8 | 岩手県 | 3719ha |

| 9 | 静岡県 | 3713ha |

| 10 | 宮城県 | 3701ha |

(農林水産省公表資料より作成)

2-1 最も遊休農地が少ないのは富山県

一方、遊休農地が少なかった都道府県は富山県で167ヘクタールでした。次いで、大阪府183ヘクタール、福井県241ヘクタール、東京都343ヘクタール、新潟県363ヘクタール、秋田県365ヘクタール、滋賀県517ヘクタール、京都府522ヘクタール、岐阜県632ヘクタール、高知県649ヘクタールと続きました。

・ 遊休農地が少ない都道府県トップ10

| 順位 | 都道府県 | 面積 |

|---|---|---|

| 1 | 富山県 | 167ha |

| 2 | 大阪府 | 183ha |

| 3 | 福井県 | 241ha |

| 4 | 東京都 | 343ha |

| 5 | 新潟県 | 363ha |

| 6 | 秋田県 | 365ha |

| 7 | 滋賀県 | 517ha |

| 8 | 京都府 | 522ha |

| 9 | 岐阜県 | 632ha |

| 10 | 高知県 | 649ha |

(農林水産省公表資料より作成)

2-2 富山県の農地再生利用事業の例

全国一遊休農地が少ない富山県は、2014年調査で320ヘクタールだったものの、2016年調査で半分程度まで減少させました。

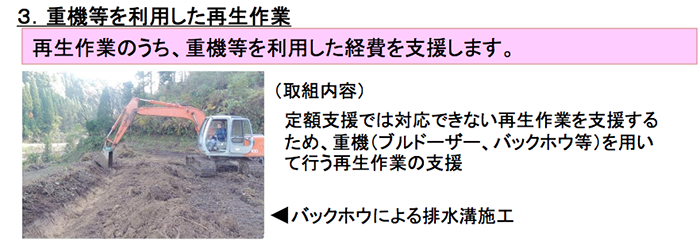

富山県では耕作放棄対策に、県農業会議、市長会、町村会と県全体で取り組んでおり、賃借を受けた耕作放棄地の草刈りや障害物除去、深耕などの作業を支援しています。補助金は10a(=1000平方メートル)当たり10万円(国:5万、県および市町村:2.5万円ずつ)と定められ、この重機を利用した経費支援や、用排水施設の簡易な復旧費用の支援なども行っています。

高齢化や人口減少で維持管理が困難となってきた国内農地。遊休農地をこれ以上増やさないためにも、官民一体となって耕作放棄対策に取り組むことが求められています。